El escritor ha muerto a los 89 años en Lima rodeado por su familia, según han comunicado sus hijos.

Deja una obra literaria cumbre y uno de los más combativos compromisos intelectuales del siglo.

El gigante es el último escritor de habla hispana en ganar el premio Nobel de Literatura, reconocimiento que logró en 2010.

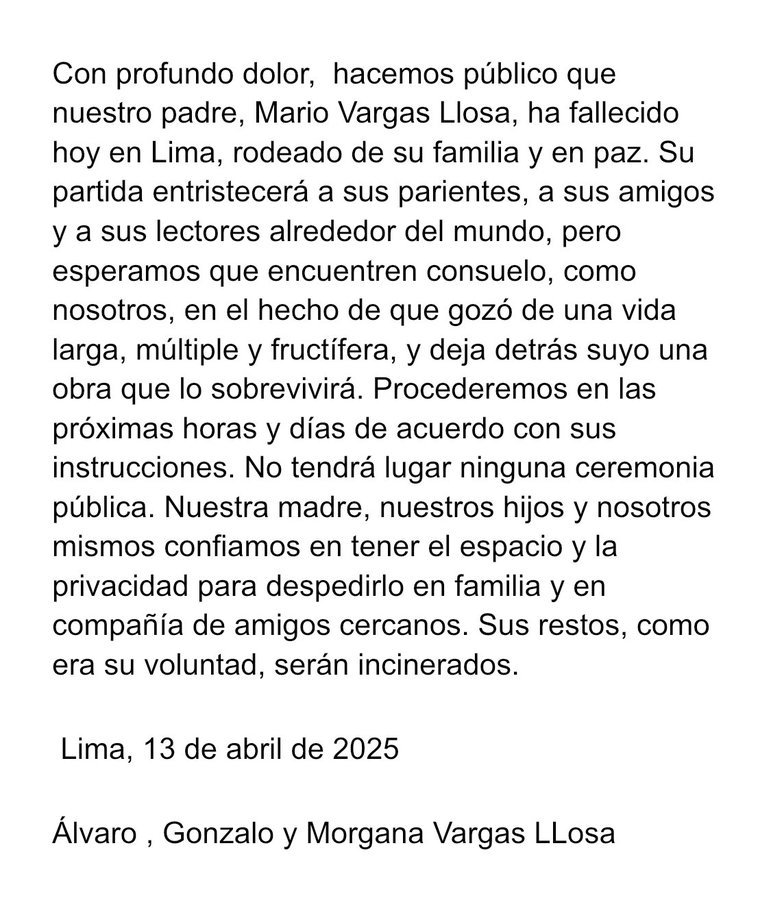

En un comunicado difundido en la red social X, los tres hijos de Vargas Llosa señalan: «Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás una obra que le sobrevivirá».

Era normal que la vitalidad de Vargas Llosa, esa capacidad que tenía para multiplicarse y ser o parecer ubicuo y estar siempre, incluso por accidente, por simple buena o mala suerte, allí donde estallaba la historia y se configuraba el siglo XX, sorprendiera a todo el mundo.

Mario estuvo en Cuba durante la crisis de los misiles. Promovió luego, en los setenta, el cisma intelectual que alejó a los escritores de la Revolución cubana. Voló en la avioneta del general Torrijos para entrevistarlo en su hacienda de Coclesito, en Panamá, sólo unos días antes de que el aparato sucumbiera en medio de una tormenta y se fuera al carajo con general y todo.

Se reunió en casa de Hugh Thomas con Tom Stoppard, V. S. Naipaul y otros pesos pesados de la cultura británica para someter a examen a Margaret Thatcher, y oír luego el veredicto del más sabio de todos, Isaiah Berlin: ‘Nothing to be ashamed of’. Siguió la resaca de la guerra de Irak sobre el terreno y fue a Israel a reportar el desalojo de los asentamientos en Gaza. Hasta en el Congo, a donde fue siguiendo los pasos de Roger Casement, le tocó huir de un estallido revolucionario.

Acercarse a la vida de Mario producía vértigo. No sólo había viajado por el mundo entero y conocido a los protagonistas de la historia cultural y política de Occidente, sino que sacaba tiempo para verlo todo, leerlo todo y probarlo todo (excepto los experimentos culinarios posmodernos, que lo dejaban hambriento y con sensación de estafa).

Compartir mesa con Mario era un privilegio, y no tanto porque su memoria prodigiosa fuera un dispensador inagotable de anécdotas jugosas con los grandes escritores del mundo como protagonistas, sino porque en confianza podía colgar los hábitos de intelectual y dejar que apareciera el Mario humorístico, el observador indulgente que señalaba, risueño y pícaro, los vicios y pequeñeces que hacían parte de la fiesta humana.

Pasiones y deseos

Así como podía encerrarse largas temporadas en el Reading Room del Museo Británico picando piedra y extrayendo información para sus novelas, también le interesaban las vidas que burbujeaban en los barrios populares, en los pueblos de la sierra peruana o en los parajes más inhóspitos de la geografía latinoamericana. Para entender las pasiones y deseos que marcaban el curso de las existencias individuales y colectivas había que pisar la calle, viajar, hablar con la gente. Y Mario, no por algo periodista desde los quince años, no dejó de hacerlo nunca, al menos hasta que se vio encerrado y perplejo en una jaula de oro en Puerta de Hierro.

Mario tejió su literatura con esos elementos, con pasiones, deseos, anhelos y rencores, algunos extraídos de su propia historia, que le sirvieron para crear una fauna de personajes imaginarios, más reales que muchos de nuestros conocidos y familiares.

Zavalita, el antihéroe de ‘Conversación en La Catedral’, encarnó una actitud humana a la que siempre temió, de la que siempre rehuyó: el escepticismo, la incapacidad de creer en algo o de cultivar una vocación que le diera orden y sentido a la vida. En el otro extremo, mostrando las exaltaciones y peligros de la fe ciega, estaban personajes como el Consejero, Mayta o Flora Tristán, hombres y mujeres que se encadenaban a una idea o ideal, e impedían que la realidad ensombreciera el brillo de sus propias certezas: ese paraíso que asomaba en la otra esquina y al que por ningún motivo estaban dispuestos a renunciar.

La impaciencia

Si la literatura de Mario se desplazaba entre el escepticismo y el fanatismo era porque también él se debatía entre esos dos extremos. Como todos sus contemporáneos, Mario venía de la tradición latinoamericana de la impaciencia.

Tantos problemas había en el Perú y en todo el continente; tantas injusticias e ignominias; tantos dictadorzuelos, caudillos y políticos corruptos; tanta ignorancia, hambre y arbitrariedad; eran tantos los males que ningún intelectual tenía el temple o la paciencia para pensar a largo plazo o depositar su fe en las reformas graduales de la democracia.

Los diagnósticos precipitados estaban llamando a la revolución en América Latina desde los años veinte del siglo pasado. Recomendaban el remedio socialista o la cura fascista, y en cualquier caso una purga antiyanqui y una dieta nacionalista. Todo menos ese «colchón de papeles inútiles», como llamó Vicente Huidobro a la democracia, que por paquidérmico, anacrónico y somnoliento estaba condenado a desfondarse bajo el furor y dinamismo modernos.